Société

Sport populaire : « plus vite, plus haut, plus fort* » que les JO !

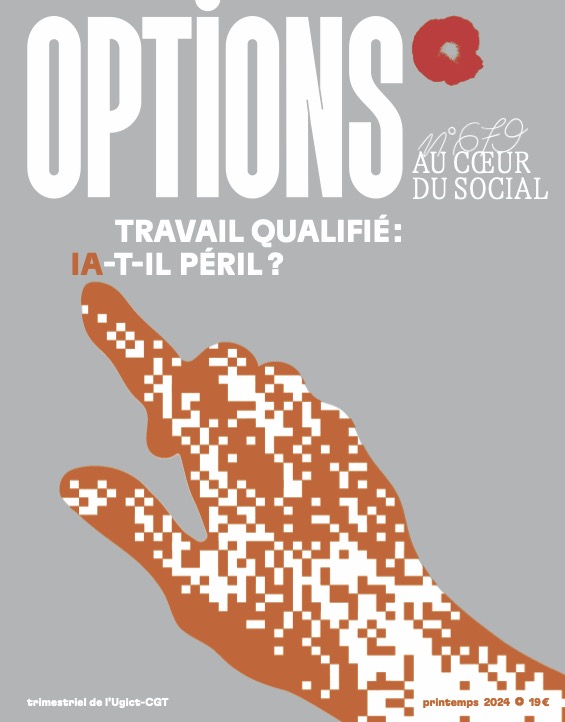

Numérique

L’intelligence syndicale au défi de l’intelligence artificielle

Sorties

Sur scène, l’odyssée de la femme d’un nouvel Ulysse irlandais

Actualités

Vu d'Europe

Vu d’Europe – Fin de législature très chargée sur les droits des travailleurs

Livres

Polars

Polars – Engrenage fatal

Échecs

Solution des échecs – mai 2024

Culture

Comment Paolo Roversi photographie la beauté avant tout

Échecs

Échecs – Savielly Tartakover, à la catalane

Sorties

Auguste Herbin enfin révélé dans tous ses états successifs

Sorties

L’agenda culturel d’avril 2024

Chroniques

Droit privé

La transparence pour l’égalité de rémunération femmes-hommes (suite)

Dessin

Pessin — Déficit public, la faute au « modèle social » français ?

Économie

Déficit public, la faute au « modèle social » français ?

Syndicalisme

Les syndicats européens décortiquent les impostures de l’extrême droite